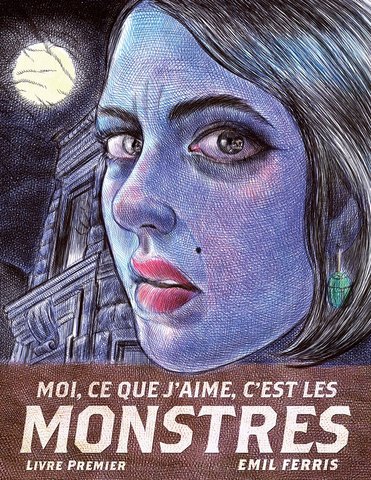

Emil Ferris : Moi, ce que j’aime, c’est les monstres

Certains livres, publiés par des auteurs qu’on estime, sont parfois montés en chefs-d’œuvre avant même leur sortie et nous arrivent donc avec une rumeur si forte qu’on craint presque leur lecture. On redoute le moment de s’y plonger, ayant peur de passer à côté de quelque chose. Au jeu des attentes, la déception est mère. C’est exactement comme cela que je me sentais lorsque j’ai ouvert Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris, bande dessinée de plus de 400 pages (le projet en fera 800) coéditée par Alto et Monsieur Toussaint Louverture. Après avoir fait sensation au sud de la frontière, la bédéiste de Chicago a même été nommée l’«une des plus grandes artistes de bande dessinée de notre temps» par Art Spiegelman, l’auteur même de Maus, un classique contemporain. Au sortir de cette épopée livresque, je me dois tout de même d’être honnête: maintenant, moi aussi j’aime les monstres.

Basé à Chicago à la fin des années 1960, Moi, ce que j’aime, c’est les monstres raconte l’histoire de Karen, une jeune fille qui vit dans un demi-sous-sol avec sa mère et son frère et qui, pour passer le temps, tente de se convaincre qu’elle est un loup-garou. Lorsque la voisine d’en haut est retrouvée morte dans des circonstances nébuleuses, Karen décide de mener l’enquête. Dans un immeuble d’appartements aussi glauque que ceux que l’on retrouverait dans un film d’horreur de série B de l’époque, les histoires vont commencer à se délier tant pour Karen que pour le lecteur.

Mais il serait triste de ne s’en tenir qu’aux aspects narratifs du projet, tellement la bande dessinée est plus totale que cela. L’immersion dans l’univers de Ferris se fait quasi instantanément, le livre se présente comme un journal intime, une succession de feuilles lignées complètement couvertes de dessins et de réflexions dans lesquelles le talent de l’illustratrice est souverain. Lorsqu’on aperçoit le paysan de la toile American Gothic du peintre Grant Wood dès les premières pages, on sait que chaque trait ici n’est pas fortuit; les réflexions, les références et les clins d’œil à l’histoire de l’art sont nombreux et jouissifs tout au long de la lecture. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est une œuvre touffue et brillante, où Emil Ferris parvient à marier culture populaire et histoire de l’art avec une esthétique singulière, voire unique. S’y perdre est un grand bonheur de lecture.