Comment le streaming a transformé l’écoute de la musique

Depuis 2008, impossible d’ignorer les services de streaming, ces bases de données gargantuesques permettant d’écouter et – en théorie – de découvrir une quantité monstre de musique. Analyse du phénomène.

Antoine Bordeleau

Photo : Daniel Fontenele / Unsplash

Rares sont les albums indisponibles sur les Spotify, Apple Music et Deezer de ce monde, des artistes les plus connus aux plus obscurs. Ces géants du Web sont venus petit à petit prendre la place laissée vacante par la mort annoncée du CD, qui continue de s’accrocher mollement à la vie. Si la dernière décennie a vu naître un surprenant regain de popularité du vinyle, c’est avant tout l’époque de la domination du sans-format, de la consommation de culture illimitée et de l’omniprésence des GAFA dans nos oreilles.

Une histoire plus riche qu’il n’y paraît

« Pour ceux qui sont dans le milieu, pour vrai, on l’a vu venir bien avant que ce soit médiatisé et grand public, mentionne Eli Bissonnette, fondateur et président de Dare To Care Records. Tu sais, là on parle de décennie, mais nous autres on était sur iTunes et Download Punk bien avant 2010! » Si Spotify semble régner en maître sur l’industrie, il faut savoir que ses prédécesseurs ont mis la table longtemps avant sa fondation en 2006.

Après les balbutiements et scandales du partage illicite de MP3s à la sauce Napster, Kazaa ou Limewire à la fin des années 1990, c’est sans grande surprise Apple qui a mené le bal en présentant en 2003 son service iTunes Music Store. Les bases de ce qu’est devenu le streaming étaient quand même jetées: un endroit unique, et surtout légal, où on pouvait retrouver une grande étendue de produits musicaux en ligne. Son succès est venu prouver à l’industrie ce qu’elle espérait : le public était toujours prêt à payer pour sa musique, mais qu’il voulait choisir où et comment la consommer.

[youtube]t8oE2-5SOYQ[/youtube]

Les fameuses pubs d’iPod/iTunes des années 2000 sont devenues emblématiques.

En parallèle, Last.fm établissait de son côté un tout autre aspect du streaming. Cette plateforme utilisait dans sa forme initiale (entre 2002 et 2007) un algorithme assez révolutionnaire pour l’époque: créer des listes de lecture personnalisées pour chaque utilisateur en se servant de données récoltées à travers leurs habitudes d’écoute et leur bibliothèque personnelle de MP3s.

Sont ensuite entrées dans l’arène des offres telles que Soundcloud (2007), Bandcamp (2007) et même MySpace Music (2003), qui permettait au public d’aller choisir des albums et chansons spécifiques à faire jouer sur demande. Ces solutions gratuites ont rapidement été embrassées par les étiquettes et groupes indépendants, leur donnant une popularité croissante dans les scènes nichées et alternatives. Tous les ingrédients étaient là pour permettre à l’industrie musicale de muter vers une nouvelle forme, et ce n’était plus qu’une question de temps avant que quelqu’un décide de les combiner.

Une ascension fulgurante

C’est sur ces fondations qu’est arrivé le chien dans le jeu de quilles : Spotify. Incorporé en 2006, le service de streaming suédois a lancé son application en 2008. Dès 2011, l’énorme marché américain s’est ouvert à la startup, suivi du Canada, Spotify en 2014. C’est sensiblement au même moment, que le service de streaming français Deezer s’est ouvert au monde entier. Dans les années qui ont suivi, les multiples compétiteurs ont déboulé: Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Rdio, etc.

Dès lors, une véritable explosion a secoué le consommateur moyen, les artistes et les labels. De leur pic de rentabilité représentant 95,5% des revenus liés à la musique en 2002, les supports physiques tels que les CDs, les cassettes et les vinyles ne nourrissent plus qu’environ 17% des revenus de l’industrie. Mais il ne faut pas croire que cette nouvelle vague de changements massifs est la première à secouer le milieu.

Alixe Hennessey Dubuc, directrice marketing et promotions chez Audiogram, l’explique : « Quand Michel Bélanger a fondé l’étiquette en 1984, c’était déjà en plein milieu d’une crise dans l’industrie. On en a vu pas mal des hauts et des bas dans l’industrie de la musique au Québec!» Il y a 4 ans, l’étiquette a vécu un gros creux, avec la pire année de vente d’albums physiques et un déclin marqué pour les achats sur iTunes. C’est pourquoi le label québécois a décidé de changer de distributeur et de donner une chance à Sony, un major qui avait déjà une forte expérience dans le streaming. « Ils [Sony] nous parlaient d’un potentiel énorme. Et c’était pas faux! Si on regarde les rapports Nielsen et Billboard, on se rend compte qu’il n’y a jamais eu autant de revenus tirés des enregistrements sonores dans le monde, y’a jamais autant de consommation de musique.» Selon Alixe, il faut savoir tirer parti de cet engouement, même si les revenus ne se comparent pas à ceux des belles années des ventes physiques.

Et même s’il s’écoute plus de musique que jamais dans le monde, le Québec demeure un petit marché qui peut parfois peiner à se tailler une place dans cet océan de contenu. « Y’a tellement de stock disponible, explique Eli Bissonnette, qu’on vient qu’on ne sait plus où donner de la tête. Y’a du monde qui sort des trucs tous les jours maintenant, et tu y es exposé. Pour l’artiste, t’es disponible, c’est cool, et si quelqu’un te cherche il va te trouver, mais toutes les playlists, toutes les radios, toutes les suggestions redirigent vers les mêmes gros artistes et labels. Ça fait qu’il y a du gros, gros cash qui se partage en haut, mais pour les plus petits joueurs sur la scène mondiale, nous autres on y touche pas à ces montants-là. »

Ces sommes vertigineuses, on le sait bien après avoir entendu nombre d’artistes dont Pierre Lapointe le crier haut et fort, ne se traduisent effectivement pas en revenus monstres pour les artistes. Même si l’industrie musicale est de nouveau en croissance depuis 2015 après une dégringolade constante de 15 ans, cette mutation vers une nouvelle forme de consommation a apporté des pertes monétaires importantes et les acteurs du milieu doivent depuis modifier leurs méthodes et diversifier leurs sources de revenus pour arriver à survivre.

Une nouvelle relation avec la musique

Pour les étiquettes d’ici, la domination des applications de streaming est synonyme d’un changement dans la mise en marché de la musique. « C’est impossible de nier qu’il y a eu un switch massif dans la dernière décennie chez le grand public, explique Eli Bissonnette. Là où ça m’a frappé le plus, c’est dans les 2-3 dernières années avec l’importance accordée aux playlists. Oui, ça existait avant, mais y’a comme un moment où c’est devenu plus constant dans les demandes des artistes de vouloir se positionner dans les playlists. C’était pas tellement dans le langage avant, mais là tout d’un coup on s’est mis à accorder autant sinon plus d’importance à ça que même les spins radio et les autres aspects de la diffusion auxquels on était habitués. »

Il faut donc de nouvelles spécialisations et talents pour travailler en label. Jason Bissessar, label manager chez Bonsound, développe : « C’est sûr qu’on a vu les profits liés à l’écoute de la musique elle-même dropper, mais en même temps il y a d’autres aspects qui se sont installés plus fermement dans nos structures de revenus. En même temps que les services de streaming ont évolué, on s’est aussi mis à voir pas mal plus d’opportunités de synchronisation naître. […] il se fait de plus en plus de web-séries, de vidéos promo, de pubs web, c’est toutes des opportunités qui se sont multipliées dans les dernières années pour placer la musique de nos artistes. »

[vimeo]32924971[/vimeo]

Une publicité de Coca-Cola au son d’une chanson de Karkwa, source d’un mini-scandale sur la scène québécoise il y a huit ans.

Ces applications d’écoute en ligne sont aussi arrivées avec une promesse de découvrabilité de nouvelles saveurs musicales. Les utilisateurs ont droit à des listes d’écoute personnalisées, certaines ayant spécifiquement pour but de faire découvrir de nouveaux artistes. Mais est-ce que ça marche vraiment? « Tu le sais comme moi, poursuit Éli Bissonnette, quand tu pars une radio Spotify, c’est pas long que tu tombes dans les mêmes affaires. Toujours les mêmes gros artistes qui font partie des mêmes gros labels finissent par revenir, on sent qu’il y a une concentration des écoutes qui nous dirige vers certains morceaux. Je veux pas dire qu’il y a une conspiration, je sais bien que c’est des algorithmes, mais il reste que c’est comme ça. »

Du côté d’Audiogram, qui est bien installée dans notre industrie locale depuis plus de 35 ans, d’autres avenues sont ouvertes au niveau de l’augmentation des revenus. « On a la chance d’avoir un très gros catalogue. Il y a certains de nos albums dont on n’a plus aucune copie physique. Mais là, on voit qu’il y a des revenus qui réapparaissent de ces oeuvres-là puisque les gens les redécouvrent sur les plateformes de streaming. Jean Leloup, Isabelle Boulay, Jean-Pierre Ferland ou André Gagnon, ce sont des artistes dont le catalogue a une deuxième vie.»

La solution n’est pas simple pour contrer le sentiment d’injustice des artistes quant à la répartition des revenus. Deezer a annoncé il y a quelques mois le test en France d’un tout nouveau système de repartage beaucoup plus équitable. Plutôt que de mettre tout l’argent récolté par les souscriptions dans un genre de pot commun et de diviser ces recettes selon le nombre d’écoutes par artiste, la compagnie propose un système de redevances basées sur les habitudes d’écoute du consommateur.

La facture écologique occultée

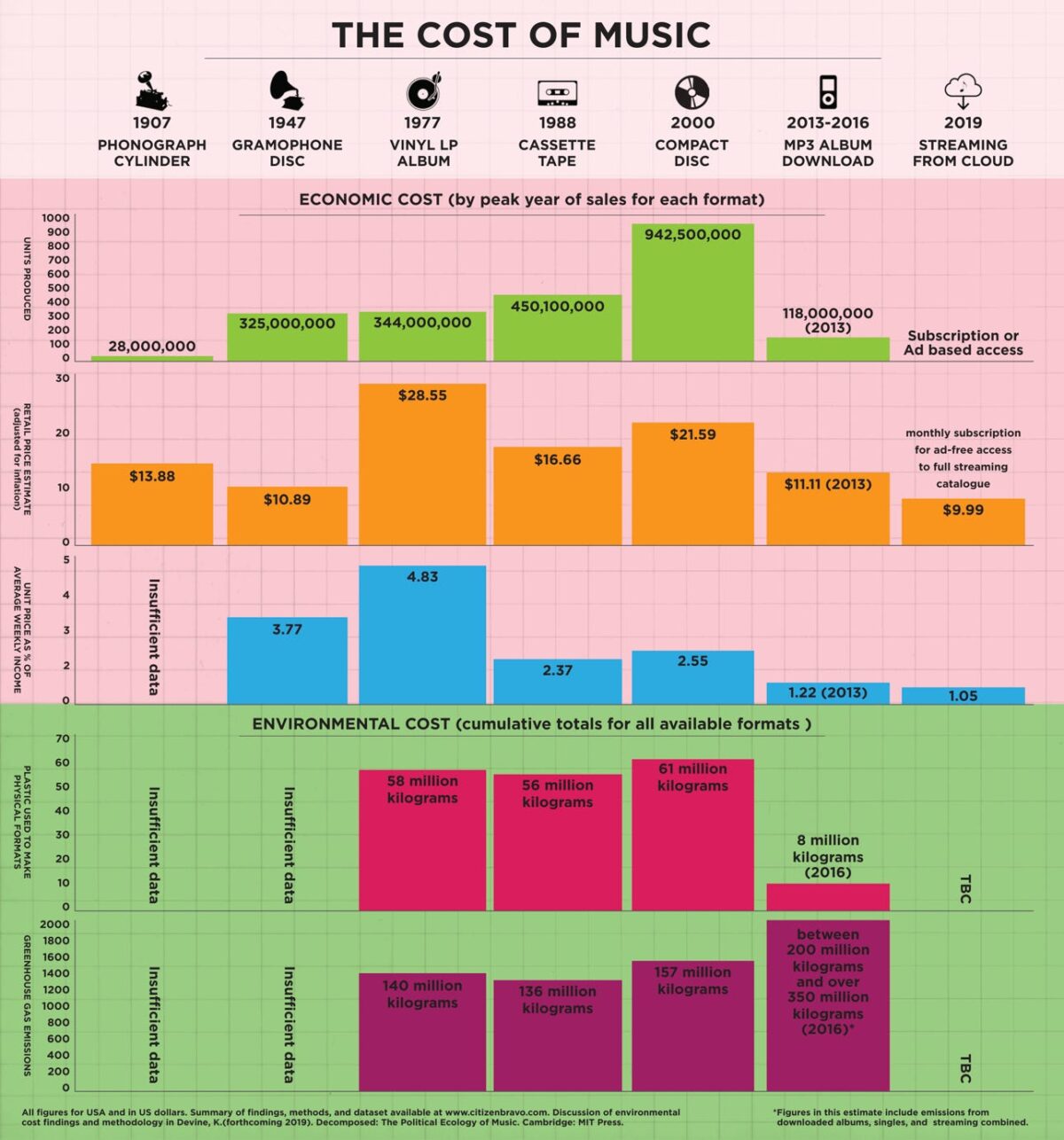

Si on entend parler à tout vent de revenus, de redevances, de nombre d’écoutes et de mise en marché, il y a un aspect qui mérite d’être relevé : l’empreinte écologique de notre dépendance globale au streaming. On est porté à penser que de ne plus acheter de petites boîtes en plastique emballées dans une pellicule plastique contenant un disque de plastique, c’est un bon move environnemental. Et ce l’est: une étude menée par les Universités d’Oslo et de Glasgow démontre une baisse drastique des résidus de plastique engendrés par l’industrie musicale. Alors que 58 millions de kilogrammes de plastique étaient utilisés en 1977 au sommet du vinyle et 61 millions de kg en 2000 au top de la gloire du CD aux États-Unis, « seulement » 8 millions de kg ont été utilisés en 2016.

Tout cela est bien beau, mais c’est d’écarter de nombreuses données de l’équation. Comme le mentionne le Dr Kyle Devine, co-auteur de l’étude et professeur associé en musique à l’Université d’Oslo : « la transition vers la diffusion de musique à travers des appareils connectés à Internet a entraîné des émissions carbone significativement plus élevées qu’à tout autre point dans l’histoire de la musique. » En transformant les données de production de plastique et celles de génération d’électricité nécessaire au stockage en ligne en ce que l’on appelle des équivalents-dioxydes de carbone (EDCs), les résultats sont sans équivoque. Dans le marché américain seulement, on serait passé de 140 millions de kg d’EDCs en 1977 à 157 millions de kg en 2000 pour ensuite atteindre une valeur estimée entre 200 et 350 millions de kg en 2016. Tout ça ne compte évidemment que les données brutes, écartant du même coup tout le reste de la chaîne de distribution comprenant autrefois les camions lourds servant à transporter les CDs et aujourd’hui… les camions lourds servant à transporter des tours de serveurs.

Si ces chiffres font peur, il faut toutefois noter que cette quantité d’EDCs aurait tendance à se stabiliser, voir même à diminuer au fur et à mesure que la technologie devient de plus en plus efficace. Comme le notait récemment Jean-François Cliche du Soleil dans un article rétablissant certains faits sur la facture écologique du streaming, même si on consomme collectivement de plus en plus de gigaoctets chaque année, la transition vers des infrastructures de partage de données beaucoup moins énergivores, telles que la 4G, réduit assez drastiquement le coût environnemental par gigaoctet transféré.

L’alarme verte sonne d’ailleurs depuis quelque temps déjà, et les grandes compagnies tentent de revoir l’architecture et le positionnement des centres de données pour tenter d’en faire diminuer l’empreinte écologique. Finalement, les capacités multiples des téléphones intelligents sont venues remplacer de nombreux autres appareils électroniques. Il faut donc dire que l’équation est complexe (quel euphémisme!).

Quoiqu’il en soit, le phénomène est définitivement là pour de bon. La domination de l’écoute en ligne n’est pas appelée à se résorber, et il faudra donc redoubler d’inventivité pour faire survivre l’industrie de la musique. Certains commencent déjà à tenter de mettre sur pied des solutions plus avantageuses pour les artistes et les consommateurs. Pour faire partie de la solution, il n’y a pas 36 moyens. On range notre iPhone et on sort voir les artistes qu’on aime en concert.

Notre écosystème culturel ne s’en portera que mieux.