Dossier spécial : Médias locaux vs géants mondiaux

Phagocyter: Détruire progressivement quelque chose en le privant de toute autonomie, en s’en rendant maître de l’intérieur.

Vous vous levez, vous saisissez votre téléphone, vous faites défiler Facebook et Twitter pour connaître l’actualité depuis la veille. Un article du Journal de Montréal, une vidéo de CBC, une photo du Monde: pas même besoin de consulter les sites web, votre fil d’abonnements suffit.

Par cette simple habitude, vous participez sans le savoir à affamer les entreprises de presse. Le contenu, désormais hébergé par des tiers, entraîne avec lui les revenus publicitaires potentiels. Google et Facebook grugent inexorablement une assiette déjà réduite.

Tandis que les médias plient par dépit – et par instinct de survie –, les géants de l’Internet s’imposent comme un écran plus ou moins hermétique entre les internautes et les médias, ou entre les consommateurs et les commerces au détail en matière de marketing de contenu.

L’information ne devient qu’un contenu monnayable parmi d’autres, dont la presse conserve de moins en moins le contrôle.

ALPHABET (GOOGLE)

SIÈGE SOCIAL

Mountain View, Californie

VALEUR BOURSIÈRE

environ 500 milliards de

dollars américains

REVENUS

66 milliards de dollars en 2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS

57 000

SIÈGE SOCIAL

Mountain View, Californie

VALEUR BOURSIÈRE

environ 500 milliards de

dollars américains

REVENUS

66 milliards de dollars en 2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS

57 000

FACEBOOK

(1,5 milliard d’abonnés)

SIÈGE SOCIAL

Palo Alto, Californie

VALEUR BOURSIÈRE

environ 300 milliards de

dollars américains

REVENUS

12,5 milliards de dollars en 2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS

12 000

(1,5 milliard d’abonnés)

SIÈGE SOCIAL

Palo Alto, Californie

VALEUR BOURSIÈRE

environ 300 milliards de

dollars américains

REVENUS

12,5 milliards de dollars en 2014

NOMBRE D’EMPLOYÉS

12 000

Un seul média pour les avaler tous

Le légendaire journaliste David Carr l’avait prédit dès octobre 2014. «Les médias seront essentiellement des serfs dans un royaume qui appartient à Facebook», écrivait-il. C’était quatre mois avant sa mort, aussi soudaine que symbolique, en pleine salle de rédaction du New York Times.

Tout commence par les habitudes. «En 2012, de 15 à 20% de nos lecteurs provenaient du mobile, résume Yannick Pinel, directeur de l’information au journal Métro. Actuellement, nous sommes à 55%, et ça grimpe encore. Et 80% de ce trafic provient de Facebook. Je le dis à mon équipe éditoriale comme aux ventes: la page d’accueil n’a plus vraiment de valeur.»

L’histoire est la même au Huffington Post Québec, qui rameute 1,6 million de visiteurs uniques par mois. «La moitié de notre trafic provient de Facebook», confie son rédacteur en chef, Patrick White.

Facebook a rapidement saisi le potentiel financier astronomique du virage. Ainsi arrive Instant Articles en mai 2015, soit des articles fournis par des médias partenaires, mais enregistrés dans les serveurs du réseau social.

Le contenu apparaît dans l’environnement Facebook, instantanément, sans avoir à passer par un navigateur. Une centaine de groupes de presse, dont le New York Times, le Guardian et le National Geographic y adhèrent dès le lancement.

Au Québec, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ont fait le saut en décembre. Idem pour le Huffington Post, qui joindra les rangs d’ici le printemps. «On y croit résolument comme modèle de distribution, explique Patrick White. C’est un des piliers de notre développement pour 2016.»

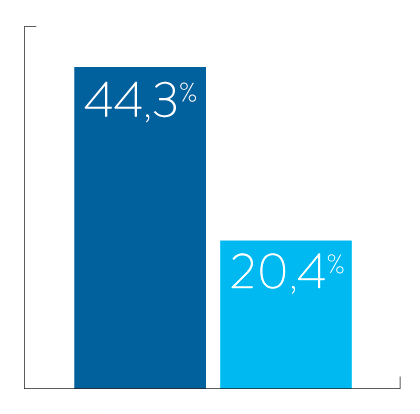

(Source: CEFRIO)

Rien de surprenant: le New York Times enregistre déjà plus de partages, plus de likes et plus de commentaires avec ses articles instantanés que sur son propre site web.

Quelque 300 autres médias ont signé des ententes avec Facebook. Les plus petits joueurs n’ont d’autre choix que de jouer le jeu: Facebook accorde d’abord la visibilité à ses clients dans les algorithmes qui gèrent son fil d’actualités.

C’est Google qui a établi le modèle, en monnayant ses algorithmes pour que les liens payés apparaissent plus haut dans son moteur de recherche. Ainsi, il assure toujours entre le quart et le cinquième du trafic des sites web, de manière assez stable. Mais Google sent aussi la menace.

«Facebook est assez astucieuse, analyse Yannick Pinel. Elle s’est bâtie un auditoire monstre, une dépendance. Maintenant qu’elle a ce pouvoir, elle vient chercher l’argent de nos annonceurs. Mais il ne faut pas faire l’autruche, personne n’a les moyens de la boycotter.»

Le réseau social présente évidemment son modèle comme un avantage, une simplification du travail des entreprises de presse, dont les tentatives d’importer la publicité traditionnelle sur mobile ont échoué.

Le hic? Facebook devient alors un éditeur de facto, qui met en avant le contenu de son choix dans ce que les entreprises de presse lui proposent. Les médias cèdent leur contenu en échange de l’inclusion de publicité dans l’application.

Au départ, Facebook n’acceptait qu’une publicité par 500 mots dans les articles instantanés. Mais ses partenaires ne réussissaient même pas à payer leurs frais. L’entreprise a dû abaisser le seuil à une publicité par 350 mots. Quant aux espaces non vendus, le réseau social y intègre ses propres publicités en empochant 30% des revenus.

«Pour les éditeurs, Facebook est un peu comme ce gros chien qui galope vers vous dans un parc, écrivait David Carr. La plupart du temps, il est difficile de juger s’il veut jouer avec vous ou vous dévorer.» Le festin semble déjà commencé.

Prisonniers d’une plateforme unique

Convergents, les intérêts des réseaux sociaux et des publicitaires? Sans doute. Ceux des médias? Beaucoup moins. Il s’agit surtout d’une manière de garder le consommateur captif de la plateforme.

Instant Articles apporte une denrée beaucoup plus précieuse: les habitudes de consommation média des internautes. Par ses algorithmes, l’application se basera sur les intérêts de ses lecteurs, qui pourraient finir par ne lire que le type de contenu modelé sur leur profil.

Autres victimes à venir: les pages d’accueil. Aux yeux des publicitaires, les sites web traditionnels, avec URL, apparaissent déjà comme les prochains vestiges d’un web révolu. La multiplication des bloqueurs de publicités rend de toute façon les bandeaux publicitaires et autres fenêtres pop-up encore moins attrayants pour les annonceurs.

Les pages d’accueil ne deviendraient que des vitrines de second ordre, comme les éditions papier.

Pour des médias au lectorat moyen, dont le réflexe de taper l’adresse dans la barre de recherche n’est pas automatique comme les grands joueurs, la visibilité dans les fils des réseaux sociaux est indispensable pour s’assurer un lectorat. L’étape du «mobile d’abord» cède la place au «mobile seulement».

Mais produire du contenu coûte cher. Et la chute des revenus publicitaires n’a jamais été rattrapée au numérique. Les médias ont perdu plus des deux tiers de leurs revenus publicitaires depuis 2008, en partie à la suite de la crise économique. Le passage vers le mobile les dépouille d’un autre levier.

L’autre vampire? La multiplication de divertissements viraux, beaucoup plus rentables. Les sites spécialisés ont complètement perturbé le principe du «coût par mille», c’est-à-dire le prix que les entreprises pouvaient exiger par 1000 vues pour une publicité.

Voilà pourquoi le contenu «sérieux» cède souvent le pas au «viral». Dans une économie médiatique où des marques de vêtements paient des stars comme Kendall Jenner et Gigi Hadid jusqu’à 300 000$ pour un selfie vantant leurs produits sur les réseaux sociaux, l’expression marketing de contenu prend un sens beaucoup plus menaçant.

La chute des revenus publicitaires n’a jamais été rattrapée au numérique. Les médias ont perdu plus des deux tiers de leurs revenus publicitaires depuis 2008, en partie à la suite de la crise économique. Le passage vers le mobile les dépouille d’un autre levier.

Des sites comme BuzzFeed ont ouvert des bureaux à Toronto, et un poste francophone à Montréal. Vice s’est aussi assuré d’une équipe québécoise.

De son côté, Le Journal de Montréal n’a d’ailleurs pas hésité à débaucher de jeunes publicitaires afin de nourrir sa très «buzzfeedesque» section «Sac de chips», confirme Philippe Rincon, directeur du développement numérique chez Québecor. Très peu journalistique, mais hautement cliquable.

Pourtant, l’objectif, lui, demeure le même: la «monétisation», soit transformer le contenu en revenus. «Je suis un gars de solution, mais c’est difficile, admet Yannick Pinel. Il y a beaucoup d’impondérables que je ne contrôle pas. Et ceux qui ont mon destin en mains, ce sont des tiers.»

C’est encore plus vrai pour des petits marchés comme le Québec. Si une publication anglophone est en droit de reluquer un marché de milliards de lecteurs dans le monde, le marché francophone est autrement plus limité.

Les expériences de murs payants ont pour la plupart échoué, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec étant les derniers en date à avoir abandonné l’accès payant à leur contenu, après d’autres géants comme le New York Times.

Ici, seul Le Devoir persiste à faire payer l’accès à ses articles. Il faut dire que, malgré une hausse de ses ventes papier, le quotidien peine à retirer suffisamment de revenus publicitaires, notamment en raison d’ententes d’exclusivité négociées par d’autres médias avec des publicitaires, confient deux sources au sein du quotidien.

De son côté, La Presse a opté pour un modèle différent en pariant sur la tablette, ce qui force ses clients à adhérer à un concept publicitaire. Les ventes de tablettes se sont cependant effondrées, et les tendances favorisent davantage le mobile. Les experts consultés prédisent tous que La Presse+ devra éventuellement être adaptée pour les téléphones.

Difficile d’en sortir lorsqu’une majorité d’internautes estiment absurde de payer pour l’information, selon une étude du Pew Research Center. La conséquence est inévitable. Les lecteurs délaissant les médias, ces derniers n’ont plus de revenus. Et réduisent leur nombre d’employés, quand ils ne paient pas des tarifs de misère à des pigistes pour le contenu.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que Facebook revoie ses conditions afin de mieux partager ses revenus, en raison de son monopole. Les médias semblent contraints d’accepter les règles ou de risquer de disparaître. Ou encore, d’être avalés par d’autres groupes de presse, au prix d’une plus grande concentration des sources.

De l’enfer au paradis (fiscal) de Facebook et Google

Et ces revenus accaparés par les géants du web, où aboutissent-ils? Vous avez le choix: Google préfère les Bermudes, Apple les îles Vierges, tandis que Facebook privilégie les îles Caïmans.

La part de revenus déclarée au Canada est une information privée. Mais les pratiques dites d’«optimisation fiscale», révélées notamment par le Consortium international des journalistes d’investigation, permettent de mieux saisir comment les multinationales créent des filiales afin de se transférer des profits, et ainsi profiter indûment d’avantages fiscaux.

Ainsi, l’un des outils les plus lucratifs, mais aussi les plus controversés, s’appelle le double irish, ou «double irlandais». Il permet aux multinationales implantées à Dublin, comme Facebook, Google et Apple, de délocaliser leurs profits vers des paradis fiscaux.

Par exemple, Google possède deux filiales enregistrées en Irlande. La première transfère les profits récoltés vers les Pays-Bas, avant de les envoyer à sa consœur irlandaise, dont le statut hybride permet à Google de payer ses impôts aux Bermudes.

Selon Bloomberg, les économies ainsi réalisées s’élèveraient à plus de 2 milliards de dollars américains par an. Conséquence: si le taux d’imposition des entreprises oscille autour de 26% au Canada en combinant le fédéral et le provincial, Google ne serait dans les faits imposé qu’à moins de 3% en tenant compte des acrobaties fiscales.

Dans le cas de Facebook, qui fait aussi appel au «double irlandais», aucune donnée n’est disponible au Canada. Mais il suffit de savoir que l’entreprise a payé un total de 6643$ en impôts au Royaume-Uni en 2014 pour comprendre que les pratiques sont similaires.

Autre astuce: Google facturait à ses clients anglais des services offerts depuis l’Irlande, afin de profiter du taux très faible. À l’inverse, d’autres entreprises, comme Starbucks, facturaient à leur filiale anglaise des services rendus dans des juridictions où le taux d’imposition est très faible, comme l’Irlande, afin de profiter des déductions les plus généreuses.

Devant ces pratiques jugées douteuses, le Royaume-Uni a imposé une surtaxe de 25% sur les profits détournés, surnommée la Google Tax. Et à l’automne, devant le flot de critiques, le ministre irlandais de l’Économie, Michael Noonan, a annoncé la fin du «double irlandais».

Mais les multinationales comme Facebook, Google et Apple n’y perdront rien. D’une part, l’astuce ne sera abolie qu’en 2020. Mais surtout, d’autre part, elle sera remplacée par une «boîte à brevets», un autre type de niche fiscale qui accorde un taux préférentiel sur tous les revenus tirés de la propriété intellectuelle.

Le taux d’imposition des entreprises en Irlande demeurant stable à 12,5% depuis une vingtaine d’années, la boîte à brevets permettra de le réduire à environ 6,5%.

Finalement, les multinationales qui profitaient du «double irlandais» ne paieront pas tellement plus d’impôts avec la «boîte à brevets», mais risquent de les payer davantage en Irlande plutôt qu’aux Bermudes.

D’ailleurs, 11 pays d’Europe utilisent déjà les boîtes à brevets, dont les Pays-Bas (8%), le Royaume-Uni (10%), l’Espagne (5%) et la France (15,5%). L’objectif étant bien sûr d’attirer la recherche et le développement liés à un brevet dans un pays.

Au Canada, des lobbys comme Canadian Advanced Technology Alliance et Manufacturiers et Exportateurs du Canada pressent Ottawa de faire de même.

À l’inverse, 62 pays de l’OCDE ont conclu un accord en octobre afin de lutter contre l’évasion fiscale des multinationales, dont les pertes sont estimées entre 100 et 240 milliards de dollars d’impôts sur les sociétés chaque année.

Même les pays blâmés comme l’Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg ont signé l’entente, qui vise à terme à bloquer les transferts entre filiales. Les mesures risquent toutefois d’être difficiles à appliquer, puisque le système fiscal mondial est encore basé sur des principes centenaires, dont la souveraineté fiscale des États, de même que la résidence physique des entreprises, à laquelle des multinationales virtuelles ont tous les moyens de se soustraire.

Les prétendues « retombées » de Facebook

Il y a un an, Facebook publiait un rapport commandé à la firme Deloitte, qui estimait ses retombées au Canada à 5 milliards de dollars et 82 000 emplois indirects.

À travers le monde, ces retombées atteindraient 227 milliards de dollars américains pour 4,5 millions d’emplois. Le réseau social calculait la facilité d’échanges et le marketing généré par le réseau social. Les deux tiers concernent le marketing.

Petit hic: le rôle de «catalyseur» que revendique le réseau social de Mark Zuckerberg a aussi des effets pervers. D’une part, l’investissement est concentré dans des activités de promotion plutôt que dans du contenu.

D’autre part, l’étude ne tient pas compte des emplois qui existaient déjà sous d’autres formes dans les médias traditionnels ni ceux qui ont disparu.

De 2008 à 2013, la Guilde canadienne des médias estime déjà que plus de 10 000 emplois ont disparu dans le secteur au Canada. Des données auxquelles il faut ajouter les 1500 postes coupés à Radio-Canada, 700 chez Bell Média, 158 à La Presse, pour ne nommer que ceux-là.

On pourrait ajouter le coût d’avoir une société plus divertie qu’informée…

Photos et vidéos pour plus de revenus?

Pour les médias, la vidéo est le nerf des revenus en raison des publicités qui les précèdent (pré-roll). Mais elle est aussi au cœur des contenus que souhaite gérer Facebook.

Si la vidéo est intégrée dans un portail comme YouTube ou Radio-Canada, non seulement elle ne se déclenchera pas automatiquement, mais elle aura peu de portée, puisque les algorithmes favoriseront les vidéos hébergées dans le lecteur Facebook.

Le nombre de vues sera multiplié, mais Facebook accaparera la portion la plus importante des revenus avec ses publicités.

Là-dessus, Patrick White plaide pour l’équilibre. «On publie certaines vidéos sur Facebook, mais on en garde tout de même plusieurs dans notre console, afin de bien les monétiser sur nos plateformes via la pré-roll publicitaire.»

Les photos n’y échappent pas. La radio non plus: Facebook lorgne la mise en ligne d’émissions en podcast, baptisées «audiograms» – en référence aux photos Instagram. Dans ce cas, cependant, les radios parlées publiques, déjà exemptes de publicité, ont moins à perdre.